Jules Schmalzigaug à Paris

En cette année 2021 paraît de la main d’Eric Min Gare du Nord, un ouvrage consacré à des écrivains et artistes belges ou néerlandais ayant vécu à Paris dans la seconde moitié du XIXe siècle ou dans la première du XXe, certains très connus (Jongkind, Simenon, Rops, Verhaeren, Van Dongen, Masereel…), d’autres beaucoup moins.

Essayiste et critique d’art belge d’expression néerlandaise, Eric Min a signé de nombreux essais (sur les arts plastiques, la photographie et la littérature) ainsi que plusieurs riches biographies: James Ensor. Een biografie (Amsterdam/Anvers, Meulenhoff/Manteau, 2008), Rik Wouters. Een biografie (Amsterdam/Anvers, De Bezige Bij Antwerpen, 2011), De eeuw van Brussel. Biografie van een wereldstad 1850-1914 (Le Siècle de Bruxelles. Biographie d’une métropole 1850-1914, Amsterdam/Anvers, De Bezige Bij Antwerpen, 2013), Een schilder in Parijs. Henri Evenepoel [1872-1899] (Un peintre à Paris. Henri Evenepoel [1872-1899], Amsterdam, De Bezige Bij, 2016). Enfin, avec la complicité de Gerrit Valckenaers, il a donné une histoire culturelle de Venise (Anvers, Polis, 2019).

Nous proposons ci-dessous un extrait de Gare du Nord consacré au peintre sur Jules Schmalzigaug (1882-1917) avec l’aimable autorisation des éditions anversoises Pelckmans. L’ouvrage a fait l’objet d’une recension dans les pages de la revue Septentrion et sur les plats pays.

Des années de vie et d’audace

Faisons tourner la roue du temps, avançons sans tarder en pleine Belle Époque. Un jeune peintre anversois va être notre guide dans le Paris des années dix du siècle passé. Son nom étant difficile à prononcer, il recourt souvent à un pseudonyme: Maurice Mandon. Mais c’est bien sous l’identité de Jules Schmalzigaug qu’il est inscrit à l’état civil. Il est l’aîné de trois garçons d’une famille fondée par un émigré allemand, marchand de café, établi Lange Leemstraat (Longue rue d’Argile) à Anvers.

Autoportrait photographique de Jules Schmalzigaug en 1905

Autoportrait photographique de Jules Schmalzigaug en 1905© Mu ZEE, Ostende

Comme d’autres de ses contemporains, Jules, ça le démange. À Paris, puis à Venise, il va devenir l’artiste qu’il désire tant être – il entend acquérir du métier, se fourvoyer, repartir du bon pied, avoir raison. En Italie, à la veille de la Grande Guerre, il va rejoindre les futuristes, mais c’est bien à Paris qu’il est désarçonné par l’art qu’il découvre: tapageur, ancré dans le réel, moderne et peu enclin à faire des compromis. À son tour, il entend faire l’expérience de l’enchantement que peut exercer la métropole sur la sensibilité d’un artiste en devenir.

Écoutez ça, lance-t-il après une journée et demie passée à Paris: «Ici tout se dessine en plus grande envergure, il y a plus d’élan, de plus grandes distances, des chutes rapides, c’est une ébullition constante qui étonne […]. On voit des tableaux tout autour de soi, tout est plein de vie, tout prend un aspect reluisant.» (1)

Schmalzigaug loue une chambre à l’hôtel Mozart, dans la rue éponyme du Passy à la mode, à quelques encablures du jardin du Ranelagh et du bois de Boulogne. (2) Sur le papier à en-tête de cet établissement, il écrit à ses parents et à ses frères – en français, puisque c’est la règle dans les milieux libéraux de la ville portuaire, et de rares fois en allemand. En grand, de façon grandiose, plus grandiose encore, c’est ainsi que le peintre souhaite vivre dorénavant, ce qui lui est de plus en plus difficile à Anvers ou à Bruges, cités dans les rues desquelles il a réalisé quelques honnêtes vues. À Paris, il comprend enfin pourquoi il se sent mal à l’aise en Belgique: «Pour sentir agir en soi ce mécanisme des sensations artistes, il faut que l’horlogerie soit remontée. Il faut que du dehors on ressente les correspondances que l’on ressent en soi, quelque chose de plus calme que l’enthousiasme mais de plus permanent.» (3)

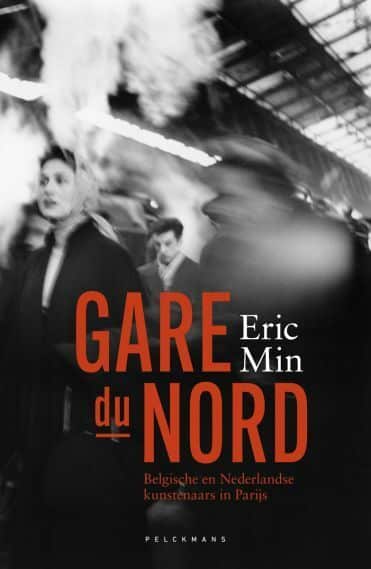

Vue sur la tour Eiffel, dessin de Jules Schmalzigaug

Vue sur la tour Eiffel, dessin de Jules Schmalzigaug© Ronny en Jessy Van de Velde

Après avoir un peu besogné sur les bancs de l’Académie des beaux-arts de sa ville natale, le jeune Schmalzigaug a déployé ses ailes, rejoignant d’abord Karlsruhe puis l’Académie réputée de Bruxelles où il a côtoyé des jeunes gens de sa génération comme Rik Wouters et Jean Brusselmans. (4) En 1905-1906, il a goûté une première fois, pendant des mois, la vie artistique italienne ; après qu’il y soit retourné, la réalité, malheureusement, le rattrapera.

Deux ans plus tard, de retour dans son port d’attache, Jules est nommé secrétaire-adjoint du cercle artistique anversois L’Art contemporain / Kunst van Heden. Cahin-caha, le critique Maurice Mandon se profile dans les colonnes de La Fédération Artistique, avant de faire de même, sous son véritable nom, dans Onze Kunst / L’Art flamand et hollandais. Rien de bien prestigieux au premier abord. De temps en temps, il se rend à Paris pour y voir des expositions dont il rend compte dans des papiers, mais le coup de foudre ne se produit pas (5): dans la métropole, il se sent un étranger.

Lorsqu’il saisit des scènes de rue et de métro, il prend exemple sur son grand modèle, Henri Evenepoel

Il apparaît donc que sa «fuite en avant» dans la capitale, en 1910, soit une étape nécessaire vers la gloire éternelle. Schmalzigaug entend y apprendre beaucoup dans les meilleurs ateliers. Entre deux cours, il visite les expositions qui marquent les esprits et apprécie le spectacle qu’offre l’architecture dans une ville qui lui apparaît comme un ensemble homogène et de bon goût. Le jeune homme en profite pour jouer sur deux tableaux: d’un côté, il essaie de déployer ses talents, de l’autre il chasse, sur le terrain, des talents qui pourraient exposer au sein du salon de L’Art contemporain. Les portes s’ouvrent devant le secrétaire-adjoint, mais claquent au nez du peintre.

Pour Jules, comme pour tous les autres émigrés artistiques, la vie urbaine forme une source d’inspiration effervescente. L’histoire de l’art contemporain n’a aucun secret pour lui. Lorsqu’il saisit des scènes de rue et de métro, il prend exemple sur son grand modèle, Henri Evenepoel. (6) Dans une lettre à son frère Walter, il précise que le Bruxellois a pu acquérir, ou plutôt découvrir, «en faisant des études de vie […] un coup de crayon à lui». (7) L’Anversois n’ignore pas que le père Evenepoel n’a pas facilité la vie de son fils, pas plus que ses propres parents qui se montrent exigeants à son égard. Ce dernier point semble cependant être une figure de rhétorique: en effet, la famille le soutient et l’a soutenu sur une partie de son parcours. À l’image de Henri, il n’a jamais eu besoin de travailler pour gagner sa croûte. Cela n’est pas sans importance.

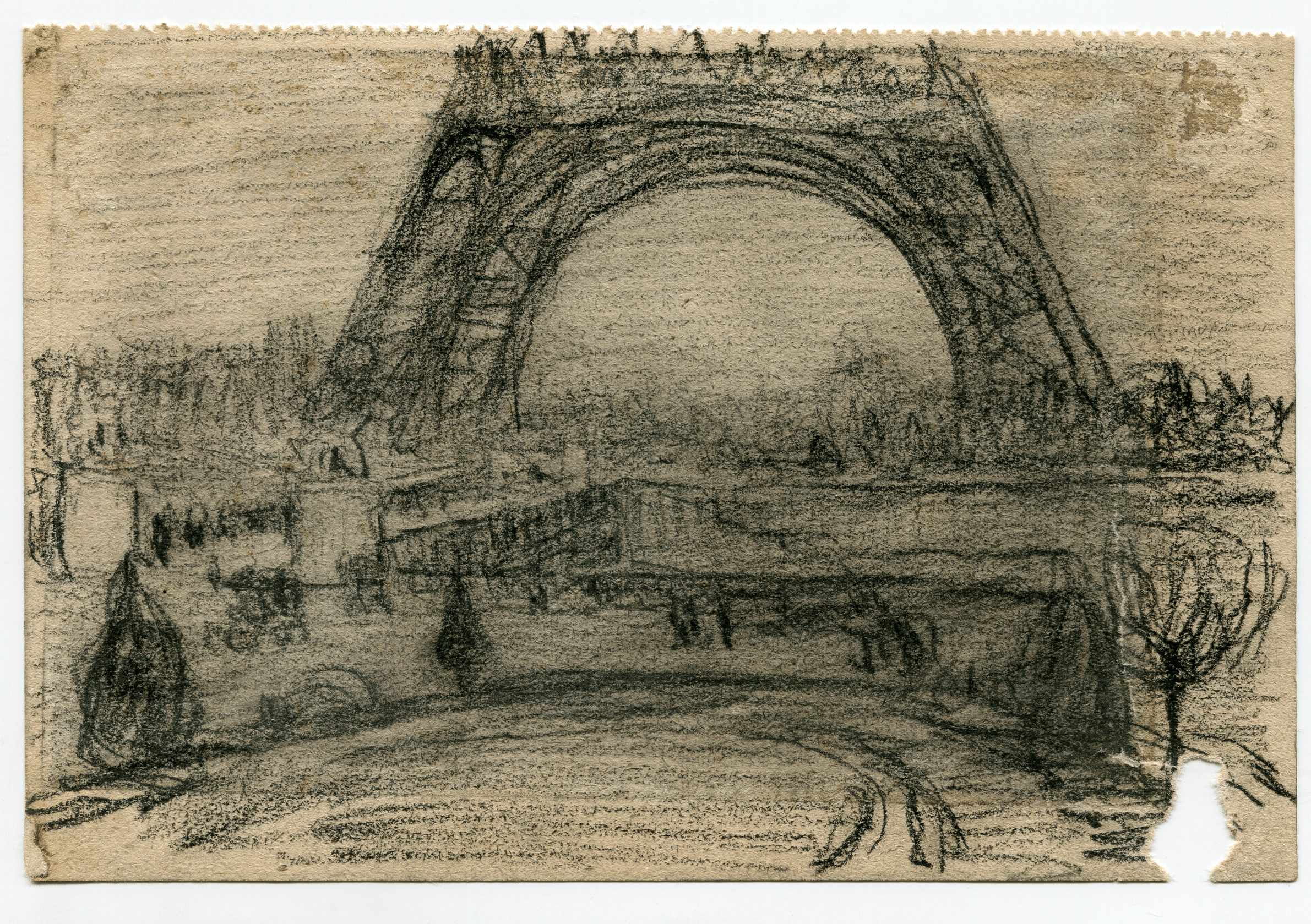

À partir de ses esquisses parisiennes, Schmalzigaug envisage de faire de grandes gravures, mais cette aspiration n’a probablement pas dépassé le stade du projet. Ne nous est parvenue qu’une petite pile de croquis: la verrière de la gare du Nord, la base de la Tour Eiffel, une baraque de fête foraine, des clients et des serveurs dans une brasserie, des femmes coiffées d’imposants chapeaux sur les chaises tout aussi élégantes d’une terrasse… L’esprit d’Evenepoel souffle encore un peu sur la Seine avant que le nouveau siècle en ébullition, les couleurs crues et la lumière électrique tout aussi crue ne prennent le dessus. Cet environnement prodigieux mais restreint – «ce monde de concierge» – d’aspect démocratique, sur lequel le fils de bourgeois pose un regard condescendant, lui va en réalité comme un gant.

Gare du Nord, dessin de Jules Schmalzigaug

Gare du Nord, dessin de Jules SchmalzigaugDans le métro, tel un candide photographe de rue dépourvu d’appareil, il sort son carnet pour croquer en catimini des corps et des têtes. (8) Des échafaudages de la station de métro Porte d’Auteuil en construction, il se propose de faire une vigoureuse gravure ou une grande aquarelle. Le motif que compose madriers et poutres contrastant avec le pont en fer, comment pourrait-on laisser passer pareil sujet! (9) Bien que rien ne laisse encore deviner en Jules un futuriste pur et dur, ce n’est pas la dernière fois que la fascination qu’il éprouve devant un paysage industriel, des rails et des ponts métalliques, s’exprime dans sa correspondance.

Pour l’instant, ne disposant pas encore d’un atelier, il doit se contenter d’ébauches. Pendant que des ouvriers aménagent sous ses instructions l’appartement qu’il a trouvé dans un immeuble neuf au 4 de la rue Pierre-Guérin à Auteuil, il loge et dîne à l’hôtel Mozart – dans un lieu qui porte ce nom, on vit les plus beaux jours en même temps que les plus longues nuits de son existence. À Montparnasse, il fréquente l’Académie libre de la Grande-Chaumière où il peut travailler d’après modèle vivant, entouré d’autres jeunes gens originaires de différents pays; à la fin du cours du soir, chaque participant débourse cinquante centimes. (10) La gratuité, se dit Schmalzigaug, ça ne fonctionne pas; pour donner le meilleur de soi, il faut payer. Il montre ses travaux récents et plus anciens à plusieurs peintres parisiens de renom qu’il invite en passant à exposer à L’Art contemporain.

Curieusement, Jules cherche son bonheur auprès des symbolistes Lucien Simon et Émile-René Ménard, ou encore auprès du placide postimpressionniste Charles Cottet. (11) Il s’agit de sérieux praticiens dont le jeune Anversois est impatient de suivre les cours car «ils ont ce qui manque à nos cabaretiers nationaux». (12) Le métier, voilà tout ce qui importe. Du métier, il convient d’en acquérir avant de songer à regimber et à critiquer. Avant de s’engager sur la voie de l’expérimentation, il est préférable de bien connaître le passé. Ce passé, Jules aime l’inhaler sous la poussière du Louvre où il va contempler des Rembrandt. Au fond, songe-t-il, si La Joconde a été volée, ce n’est pas si grave que ça. Tant qu’il est possible d’admirer Les Pèlerins d’Emmaüs, le chef-d’œuvre du Néerlandais, il n’y a aucune raison de s’en faire. (13)

Schmalzigaug aménage avec soin et goût son appartement – ce qu’il fera plus tard à Venise en montrant la même minutie. Le logement comprend deux grandes pièces ainsi qu’une petite cuisine où se trouve un robinet, lieu idéal pour faire office d’atelier de gravure. Cet immeuble tout neuf dispose du chauffage central et d’un ascenseur. Jules tient son arrière-ban anversois au courant de l’avancement de son installation. Il fait tapisser les murs. Il loue ou achète des meubles et divers objets: une commode, une lampe à pétrole de la marque Titus qui fonctionne à la perfection; dans le salon, des tapisseries orientales, des photographies, des bibelots italiens et une estampe japonaise transforment bientôt l’espace en un cocon où l’artiste aime se retirer lorsque la vie rude de la métropole lui pèse.

Jules Schmalzigaug à Paris

Jules Schmalzigaug à Paris© Ronny en Jessy Van de Velde

Pour une photo, il pose en dandy. Il boit son chocolat au lait à base de vrai chocolat en granulés. La vie quotidienne imprègne les lettres, rédigées dans une écriture enlevée, qu’il envoie à Anvers avec une belle régularité. En décembre 1910, il est aux premières loges pour observer le début de l’inondation qui rappelle la terrible crue de la Seine du mois de janvier de la même année: vingt mille maisons sous les eaux et, de fait, des semaines d’état d’urgence – heureusement, on ne va pas en arriver là cette fois. (14) Il se plaint des grèves des taxis et des livreurs de lait; ce fils de patriciens aime garder ses distances avec les petites gens. En trois jours, il apprend à faire de la bicyclette, en loue une pour faire des balades au bois de Boulogne; le coût étant élevé, il demande à ses parents de lui envoyer celle de Walter. Quant à l’engouement pour la jupe-culotte – conséquence directe de la ferveur pour le vélo qui s’est également emparée de la bourgeoisie féminine –, il suscite sa réprobation totale. À juste titre, d’ailleurs.

Pour une âme fébrile et délicate comme Schmalzigaug, le Paris de 1910 n’est pas sans dangers. Au début de son séjour, en particulier, il ne quitte guère son paisible quartier. À ses yeux, l’agitation des Grands Boulevards est une horreur – «le tohu-bohu est terriblement irritant». (15) Depuis son premier passage dans la ville, trois ans plus tôt, le nombre de voitures et d’autobus a sensiblement augmenté. Monter dans un omnibus ou un tramway lui paraît une forme de gymnastique supérieure – prendre un taxi est tellement plus confortable ! Traverser un boulevard relève à son sens d’un véritable coup d’audace, sans compter que, lorsqu’il pleut, on parvient de l’autre côté les vêtements maculés de boue. (16) «Les voitures filent de toutes parts comme des fusées » – la fascination des futuristes pour la vitesse est encore étrangère à notre peintre. À ce moment-là, il travaille dans le style du symboliste Xavier Mellery et se sent attiré par la texture granuleuse des peintures à l’huile de Monticelli, qui ont auparavant inspiré James Ensor et Jakob Smits. (17) Mais on ne va pas tarder à assister à un revirement.

© musée royal des Beaux-arts d'Anvers

D’autres dangers se manifestent dans les rues: les apaches, par exemple, ces bandits qui rendent peu sûrs le bois et les avenues la nuit venue. Ou encore les anarchistes de la bande à Bonnot, cette clique officieuse de malfrats animés par des motifs idéologiques qui commettent des vols et prennent la fuite à bord d’automobiles, ce qui ne s’était encore jamais vu. Alors que Jules est en train d’écrire une lettre à ses parents, un vrombissement le fait bondir de sa chaise – «un bourdonnement bruyant comme celui que ferait une mouche ayant la taille d’un veau» –; il s’agit d’un aéroplane qui passe à trente mètres à peine au-dessus de son toit. (18) Il fait le lien entre l’appareil et les «bandits en auto» qu’on ne parvient pas à attraper; les journaux du matin écrivent que Bonnot & Cie ont traversé la frontière belge, mais des gens les auraient vus en Espagne… Cela ne saurait durer longtemps encore puisque toutes les polices de France sont à leurs trousses.

L’artiste a raison: après avoir reçu un tuyau, le 29 avril, les forces de l’ordre assiègent Bonnot, retranché dans un garage des environs de Paris. Quelques heures plus tard, trente mille curieux auraient suivi les échanges de coups de feu. Finalement, une charge de dynamite éventre le bâtiment; Bonnot se serait tiré deux balles dans la tête. (19)

Cependant, il n’y a pas tous les jours des nouvelles spectaculaires à annoncer. Sous le crâne de Jules, comme dans la société, ça bouillonne et ça fermente: le jeune homme est une petite fleur délicate et irritable. Le dur labeur à l’atelier de la rue de la Grande-Chaumière l’affecte beaucoup; dès mars 1911, il lance un premier appel au secours. Si la marche et la bicyclette lui font du bien, ses nerfs recommencent cependant à lui jouer des tours et il a un besoin urgent de se procurer un sédatif. Son état explique pourquoi il reprend son régime de bouillie à base de lait. (20)

En avril 1911, Schmalzigaug visite, entre autres, les Indépendants, le salon qui fait toujours sensation. Et il en ressort impressionné

Heureusement, l’art est là qui fait office de refuge. En avril 1911, Schmalzigaug visite, entre autres, les Indépendants, le salon qui fait toujours sensation. Et il en ressort impressionné. Là exposent en effet les cubistes – pour le sage élève de Cottet, il s’agit d’encaisser un sacré choc. Dans une lettre adressée à maman et à papa, il passe en revue les trois grandes expositions du printemps. (21) Au Salon des Artistes français, il a vu «des horreurs». À La Nationale, où il expose lui-même sous le nom de Maurice Mandon, «ce n’est qu’un vaste et affreux bazar où, sur les milliers d’œuvres, on compte les bonnes choses». Dès lors, mieux vaut se rendre aux Indépendants – là au moins, on peut éclater de rire devant des toiles hurluberlues.

En fait, la saillie ironique de Jules ne recèle que la moitié de la vérité: il ne peut avouer à ses parents qu’il a relevé des éléments intéressants dans les toiles cubistes révolutionnaires de Georges Braque et Fernand Léger. Willem Paerels, son ami et confrère néerlandais actif dans le cercle bruxellois des fauvistes du Brabant, a droit à une autre version de l’histoire. (22)

Schmalzigaug lui confie qu’il est retourné au Salon sans rien dire à ses camarades de l’atelier ni à personne, afin de comprendre ce que peuvent signifier ces œuvres étranges, dans lesquelles il ne décèle pas moins le geste et le regard du peintre: «Mais pourquoi ce ‘‘rébus’’? Pourquoi ces apparences ne correspondent à aucune réalité?… Je regardais attentivement les peintures, je tâchais d’y découvrir des formes, des aspects, mais… j’étais élève de Lucien Simon et je ne pouvais pas comprendre… Si pourtant c’était un chef-d’œuvre?»

Jules a raison. Mais il n’a encore rien vu.

L’envol

Quelque temps plus tard, Jules vit une deuxième expérience qui va changer le cours de sa vie. Fin mai, il fait savoir à ses parents qu’à Paris on ne parle de rien d’autre que des machines volantes et des exploits sportifs d’une poignée de pilotes célèbres. (23) En décembre de la même année, il visite le Salon de l’Aéronautique où l’on présente les dernières créations et trouvailles dans le domaine en question. Dans une lettre enthousiaste, il rapporte ce qu’il a vu, non sans illustrer son propos d’un croquis détaillé de «la berline aérienne» de Blériot, le prototype d’un monoplan pour le transport de passagers. (24)

Schmalzigaug a découvert des machines parfaitement fonctionnelles et aérodynamiques dont il ne peut détourner le regard; cet événement est même «bien plus intéressant qu’un salon de peinture, où il y a ordinairement quelques artistes montrant des efforts sérieux et beaucoup de croûtes». Pour exposer au Salon de l’Aéronautique, il faut payer une somme élevée qui dissuade les plaisantins de se manifester.

Le Blériot XI à moteur en vol en 1909 lors du Meeting de Champagne à Reims

Le Blériot XI à moteur en vol en 1909 lors du Meeting de Champagne à Reims© Wikipédia

La description de Jules traduit l’emballement d’un gamin dans un magasin de jouets. Le postimpressionniste mesuré se révèle être un amoureux de la technologie; il n’est d’ailleurs pas le seul. Après la Première Guerre mondiale, Fernand Léger se souviendra très bien de sa visite à cette même manifestation en compagnie de ses confrères Brancusi et Marcel Duchamp. (25) Ce dernier, homme cassant et insaisissable, déambulant en silence entre les moteurs et les hélices, s’était tourné vers Brancusi pour lui lancer: «C’en est fini de la peinture. Qui peut faire quelque chose de mieux que cette hélice? Toi? Tu peux faire quelque chose comme ça?» (26)

Peut-être Schmalzigaug a-t-il en réalité opéré ce revirement en faveur d’un art axé sur la technologie quelques mois plus tôt, dans la galerie Bernheim-Jeune du boulevard de la Madeleine. Du 5 au 24 février 1912, les peintres futuristes italiens Boccioni, Carrà, Russolo, Balla et Severini y exposaient une trentaine d’œuvres. Le poète symboliste Filippo Tommasso Marinetti, leur impresario, s’est déjà affirmé en tant que fauteur de troubles de l’avant-garde. (27)

Publié dans Le Figaro le 20 février 1909, son premier manifeste futuriste a placé une bombe sous le monde de l’art traditionnel. Avec un aplomb infini, Marinetti y proclame la fin des formes et des idées en cours; désormais, les artistes n’invoqueront que les thèmes et motifs du monde moderne: locomotives filant à toute vitesse, tramways aux lumières aveuglantes, voitures de course, halls d’usine, lampes électriques… Une soif d’aventure et une révolte permanente contre le statu quo sont désormais la règle.

Une du Figaro du 20 février 1909 présentant le premier manifeste futuriste de Marinetti

Une du Figaro du 20 février 1909 présentant le premier manifeste futuriste de MarinettiLes vrais futuristes ne jurent que par la vitesse – une automobile rugissante est plus élégante que la Victoire de Samothrace –, mais Marinetti glorifie tout autant la violence guerrière: l’agressivité semble être le seul remède efficace pour régler son compte à un monde épuisé. Ne sont utiles que les idées qui détruisent. Vivre c’est tuer: «Nous voulons démolir les musées, les bibliothèques, combattre le moralisme, le féminisme et toutes les lâchetés opportunistes et utilitaires.» L’art de qualité ne peut être que violence, cruauté et injustice.

Au passage, Marinetti jette donc également la Femme à la poubelle, chantant «le mépris» que cette créature lui inspire. Au fond, son manifeste est une version 2.0 de la révolte que Baudelaire & Cie ont prêchée un demi-siècle plus tôt, et qui résonne dans les poèmes de Verhaeren, cet auteur que Marinetti aime tant.

Jules Schmalzigaug, Sensation de vitesse, collection du musée des Beaux-Arts de Gand

Jules Schmalzigaug, Sensation de vitesse, collection du musée des Beaux-Arts de Gand© Jamain / Wikipédia

Sous l’impulsion de son directeur artistique Félix Fénéon, la galerie Bernheim-Jeune suit un cap avant-gardiste et néanmoins éclectique. Avant la fin 1912, elle présente des expositions personnelles de personnages aussi divers que Simon, Vuillard, Bonnard ou encore le Belge Willy Finch. Pour l’intermezzo futuriste, Fénéon fera apporter des néons publicitaires. Marinetti et ses amis effectuent une tournée européenne, Paris devant être la cerise sur le gâteau. (28)

Peu après le vernissage, Schmalzigaug visite l’exposition au moins une fois; il assiste également à l’une des conférences de Marinetti. Ce que ces nouveaux sauvages font sur la toile et dans les rues, c’est du jamais vu; Jules en témoigne avec précaution dans une lettre à ses parents: «Cela, décidément, c’est une peinture imprévue – on n’a jamais imaginé une chose pareille – c’est un coup de poing énorme dans toutes les idées reçues. Tout le monde va voir cela pour se tordre, il y a des choses simplement fumistes, mais il y en a aussi qui marquent un talent original caché sous un extraordinaire parti pris.» (29)

La salle où Marinetti donne sa conférence est bondée; comme prévu, on assiste à des pugilats jusqu’à ce que la police intervienne pour calmer les esprits. C’était inévitable, se dit Jules. Quiconque balance pareils coups de pied aux conventions fait grimper le public des bonnes gens aux rideaux. Toutes les avant-gardes antérieures pâlissent devant de tels émeutiers. Prenez les scènes dynamiques de la métropole signées Severini, que Schmalzigaug analyse habilement: «Une figure n’est plus une figure; elle n’existe que par fragments et ces fragments sont brouillés par d’autres fragments qui traversent les premiers – le peintre prétendant rendre ainsi l’impression de multitude et de mouvement.» (30)

Il aspire à emprunter de nouveaux chemins, à repenser et réinventer tout. Il n’est pas encore un futuriste consacré, cependant l’Italie l’appelle

Jules dévore le texte du petit catalogue rouge flamboyant dans lequel les futuristes exposent leurs idées. Désormais, des concepts tels que mouvement, simultanéité, lignes de force, lumière, son et dynamique hantent son cerveau éprouvé. S’il le pouvait, il jetterait dans la cheminée les travaux symbolistes conventionnels qu’il a réalisés par le passé à Bruges et qu’il continue d’exposer: «C’est lourd, pâteux, affreux enfin et je me réjouis d’aller travailler en Italie pour faire des choses plus légères, plus gracieuses, moins pesantes; car ma peinture pèse des kilos, c’est affreux.» (31) Il aspire à emprunter de nouveaux chemins, à repenser et réinventer tout. Il n’est pas encore un futuriste consacré, cependant l’Italie l’appelle. Est-ce La danse du pan-pan au «Monico» de Severini – une explosion de couleurs sur la toile – qui finit de le persuader? Paris aura été une escale décisive.

En avril 1912, Jules laisse son appartement à son frère Herman qui suit des études d’architecture dans la capitale, et part s’installer à Venise. La nourriture n’y est-elle pas meilleure? Et la capitale, à la longue, ça tape sur les nerfs, vous ne trouvez pas? «En attendant, je suis nerveux et fatigué par l’atmosphère de Paris.» (32) Le peintre surmené désire reprendre des forces pendant quelques jours au bord du lac Majeur, avant de gagner la cité des Doges.

À la dernière minute, il rencontre Émile Verhaeren à Paris à l’occasion de la première d’une pièce du Bruxellois William Speth qui vit lui aussi dans la Ville lumière. (33) Une fois installé à Venise, Jules demande à ses proches anversois de lui envoyer plusieurs recueils de Verhaeren: Les Villes tentaculaires, Les Campagnes hallucinées et Toute la Flandre. Un nouvel art de la métropole et de la vitesse s’annonce, auquel Schmalzigaug, en tant que membre du mouvement futuriste, va contribuer en produisant des peintures d’où jaillissent la couleur – le rouge vibrant d’Ensor – et l’énergie en bonds stroboscopiques. Mais il s’agit là d’une autre histoire, laquelle se terminera mal. (34)

Alors que Jules traverse une période extrêmement heureuse et créative à Venise, la guerre éclate. Il quitte l’Italie, passe par Anvers, puis atterrit à La Haye où il revoit Paerels et rejoint la colonie des artistes locaux. Mais rien n’y fera. Dans l’après-midi du 12 mai 1917, déprimé et exténué, le Belge met fin à sa vie dans son atelier haguenois. Il a 34 ans. On ne trouve aucune lettre d’adieu. «Des années de vie et d’audace», ainsi son frère Walter qualifiera-t-il, à juste titre, la période la plus heureuse de l’existence de son frère.